12月5日(木)の5時間目に、6年生を対象に、薬物乱用防止教室が行われました。

学校薬剤師の先生から、たばこや薬物の害について詳しく教えていただきました。

保健の授業でも学習していましたが、あらためてたばこや薬物の怖さを実感する時間になりました。

また、誘われてもきっぱりと断る練習も行いました。

「先輩」役の先生から誘われても、きっぱりと断ることができていました。

今回学んだことをしっかりと覚えておいて、心身ともに健康に成長してほしいです。

12月2日月曜日、3年生は社会科の授業で東消防署の見学に行きました。

消防車や救急車を見せていただいたり、防火服や道具などを持たせていただいたりしました。

また、消防署の施設の様子や消防士の仕事の大変さや大切さなどについて詳しく教えていただきました。

子どもたちは、消防署の方の話に興味津々の様子で、目を輝かせて見学していました。

今日の見学の中で感じたことや分かったことを、今後の学習に生かしていけたらと思います。

11月29日(金曜日)

身の回りに物を小さな友達に見立て、

友だちが喜ぶハウスを作成しました。

ダイナミックな家、中身にこだわった家、住んでいる人にこだわった作品

夢中で取り組みました。

「階段を昇って行って上まで着いたら、滑り台で降りることができます。」

「エレベーターを付けたよ。」

鑑賞会が楽しみです。

11月27日(水)に、運動場からつりかんがなくなりました。長年子どもたちに親しまれてきましたが、さびで劣化が心配されるようになり、安全のための措置です。子どもたちも、つりかんとの別れをおしんで、工事前にみんなで遊びました。

.

.

3月には、うんていがなくなりましたので、道後小学校の校庭からすべての遊具がなくなりました。新しい遊具ができるまで、広くなった運動場で元気よく遊びます。

ありがとうございました。そしてさようなら、つりかんさん。

1年生は、「うみへのながいたび」の音読が上手になってきました。形を整えて文字を書いたり、繰り下がりのある引き算をしたりと、みんな頑張っています。

11月の中旬から、道後小学校では縦割り班掃除の清掃分担場所の変更がありました。

あたらしい場所でも「だ・い・じ(だまって・いっしょうけんめい・じぶんから)掃除」を

頑張っていきます。

毎日の帰りの会で、「今日のコロンさん」というコーナーがあります。

その日一日で、よいことをしている人や、頑張っている人を見つけて、クラスのみんなに紹介しよう、というコーナーです。

最近よく聞くコロンさんの中に、

「〇〇さんが、自分がしたわけではないのに、ばらばらのトイレのスリッパをそろえてくれていました。」

というのがありました。毎日違う児童が乱れたスリッパをきれいに整頓してくれている、という報告がほぼ毎日あります。

「そもそも、スリッパは自分が使ったらそろえてトイレを出ることを習慣にしなくてはいけないのでは?」

という声が聞こえてくるかもしれません。確かにその通りです。指導としては継続していきます。

ただ、児童たちへのアプローチとして、

「みんなのために何かをしている人はすてきだ」

「自分もやってコロンさんとして紹介されたい」

などなど…どんな動機でもよいので、よいことを、誰かのためになることを行動に移してみる機会を、日々の中で多く作りたいと考えています。

「心を育てる」ためにはどんな働きかけを子どもたちにしていけばよいかを考えるのは、とても楽しいです。

子どもたちと一緒に教員として、人として成長していきたいものです。

11月21日木曜日、3年生は道後の町の自慢を探しに町探検に行きました。

道後商店街、坊ちゃん列車、からくり時計、伊佐爾波神社、道後公園、子規記念博物館、石手寺の

7つのグループに分かれて見学をしました。

それぞれの場所で貴重なお話をたくさんしていただき、子どもたちは、自分たちの住んでいる町の

すてきなところを見つけようと、熱心に質問したりメモを取ったりしていました。

保護者ボランティアの方々にも大変お世話になりました。ありがとうございました。

道後小学校では一人一鉢として花を育てています。5年生はパンジーです。

自分のパンジーを丁寧に植え、今は水をやりながら世話をしています。

花いっぱいのきれいな道後小学校になってほしいです。

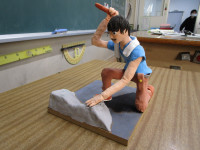

6年生は、図画工作科の時間に、15年後の自分の姿を想像して粘土で表現しています。しっかりと将来なりたいものがある児童もいれば、どうしようかと悩みながら製作する児童もいました。どの子もうれしそうに表現している姿を見て、みんなの将来が楽しみになりました。